Frog's Adventure など

カエルってずっとウケすぎじゃない?

自分がゲームをやる「目的」ってもう、小学生の脳に満足して帰ってもらう、というのしかない気がしてきた。ボタンを押したら画面が動いて変な音が鳴ったり。フィジェットスピナーとかに近いのかもしれない。

『Frog's Adventure』開発者のsokpopのrubnaさんが作ったゲーム(itch.io)から、全体的にそういうバイブスを感じたのでいくつかやる。

helionaut

探索して、敵を倒して、素材を集めて、強化して、探索範囲が広がる。という一般的なアクションRPGっぽいループを最小限で実装している。

最小限すぎてアクションRPGの骨がむき出しになっていて、このジャンルの苦手な部分も含めて素材そのものを味わっている気がした。

ただ遠くのアステロイドが完全に棒のように見える表現はあんま見たことない気がした。

heliopedia

ゴッドゲームと呼ばれるジャンル風の見た目をしている(自分は今回ので初めて知りました)。ゲーデル解に着想を得て作られたらしい。

環境と生物が相互作用して、安定して惑星が発展するバランスを探る。環境パラメーターはそれほど多くなく、すべて開示されているので、多少の試行錯誤があれば生物がもたらす影響は把握できる。

後半は、アイテムと惑星、あるいはアイテム同士を組み合わせることでゲームを進行させるのがメインになるので、ポイントアンドクリックのアドベンチャーゲームに近いのかもしれない。

リンゴの木を育てるあたりからがっつりガイドを見ないと分からなかったけど、自分が物理とか化学とか全然知らないから?

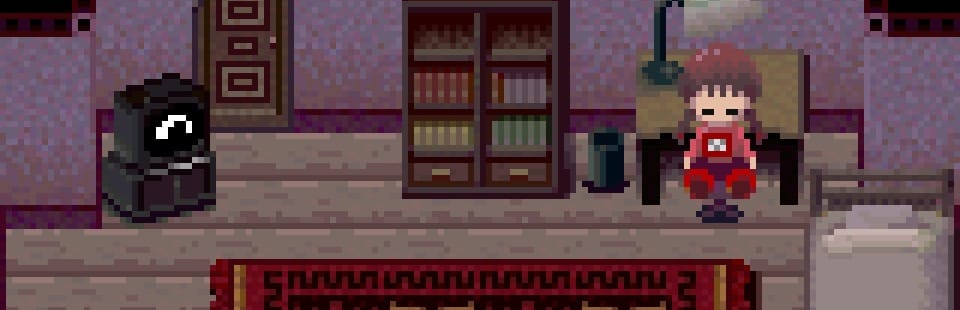

Frog's Adventure

これは完全にポイントアンドクリックのアドベンチャーゲーム。キャラクターは皆どこか抜けていて変なんだけど、ゲームの進行の無駄になる台詞とかはほぼなく、妙にテンポよく進む。

会話してヒントを得て、アイテムを使ったり、組み合わせたりして探索範囲が広がる。新しいエリアにはゆるいキャラクターがいたりいなかったりする。

謎を解明したり、世界を救ったり、主人公が成長したりするのではなく、最初の状態に戻って(ちょっとだけ変わってはいるけど)終わりというのも、「アドベンチャーゲーム」という感じがする。

知性を得ることが一方向の「進化」ではなく単なる推移であり、過去から失われたものがあるはずという思想を感じた。あるいはそうした思想をゆるいキャラクターを介して表現するという皮肉なのかもしれない。ただのギャグかもしれない。

Pocket Watch

1日を繰り返し、島の滅亡を止める方法を探るアドベンチャーゲーム。ほとんど誰も滅亡することに気づいていないので悲壮感とかは全然ない。状況の違いでキャラクターの反応が異なるのが面白い。でも常にちょっと気が急いているので、細かい反応まで見てられない。

他のゲームにも共通しているが、ぱっと見2Dっぽいけど、衝突判定など、ゲームの仕組みは3Dエンジン上で動いている。細い手すりの上など当たり判定のあるところはすべて歩けるので、変わったルートを見つける楽しい発見もあるけど、細い足場をジャンプしなければいけない辛さもある。

二足歩行の魚とか、キャラクターやテキストの感じは『Frog's Adventure』にだいぶ近い。基本的にはみんなゲームの無駄になることをほとんどしゃべらないが、ライターになりたかったホテルマンのヘビだけ、妙に自我を持っているように感じられた。

全体を通して、この要素さえそろっていれば十分このジャンルのゲームとして遊べる、という発見があって面白かった。

完全に余談なんだけど、こういう(なんか、こう、「いい感じ」の?)ゲームを作っている人のこと調べるとどうしても、大学で「遊び」の研究をしてるとか、Brooklyn で展示会やってるとか、全然知らなすぎる世界の話が出てきて、なに?という感じになる。でも、完全に「アート」って世界の話に比べればゲームが身近に感じられるのは、作品がどう機能するかが具体的でわかりやすい場合が多いからかもしれない(単純に自分が慣れているだけだからというのもあるだろうけど)。

さらに余談なんだけど、今回遊んだような、駆け引きやスキルの差が比較的少ないゲームが自分が好きな理由は、少しでも競技性のあるゲームが苦手な裏返しかもしれない。ゲームでもなんでも、特定の技術に人生の一部分を捧げた人間に尊敬を覚える気持ちはある。ただ、どんなものでも競技性を帯びてくると序列が生まれて、権威主義的な人間が這い込んでくる。そういう人間たちが威を張りあう姿を見るのがネタだとしても辛い。